رحلة من العمر مع جان توما في مراكب الإبداع

النشرة الدولية –

الف لام – نيفريت الدالاتي غريغوار –

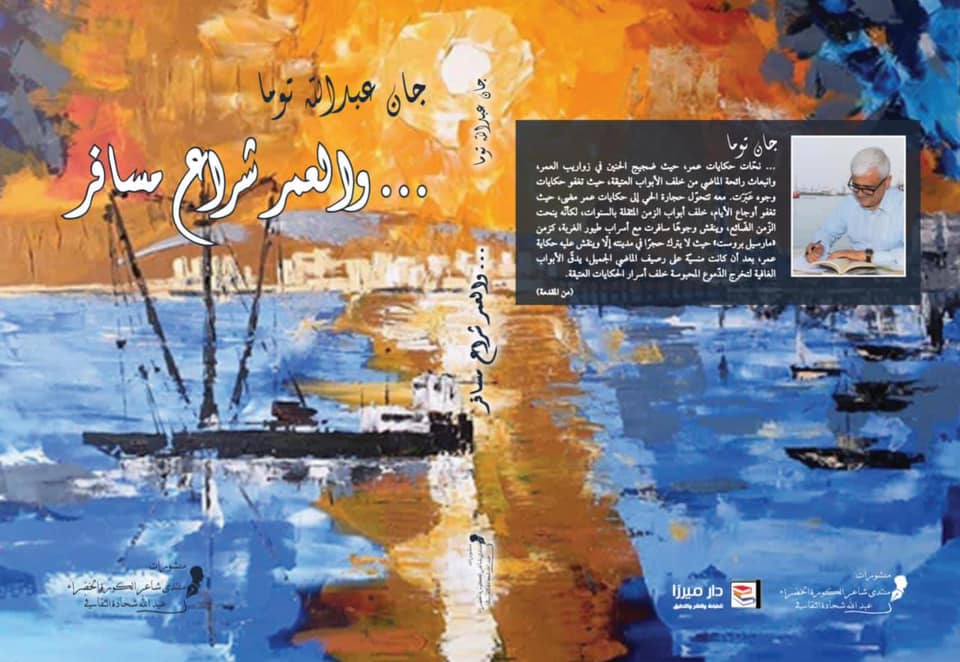

صدر عن منتدى شاعر الكورة الخضراء عبدالله شحادة برئاسة المهندسة الشاعرة ميراي شحادة كتاب الدكتور جان توما السابع عشر “… والعمر شراع مسافر”، الذي يضمّ مجموعة قصص العمر لشخصيات مرّت في مدينة الميناء، الثغر البحريّ، ولوجوه ساهمت في إعلاء شأنه، نشرت في موقع Aleph-Lam في الفترة الممتدة من 1 آب 2019 حتى 9 آب 2020، أمّا لوحة الغلاف فهي “مينة جدي” من المهندس الفنان زياد محمد غالب (الميناء).

وقد توِّج الكتاب بالمقدمة الآتية للأديبة نيفريت الدالاتي غريغوار:

إذا كان “… العمر شراع مسافر”، فإنّ قراءة كلّ نصوص جان توما ليست إلاّ شراع حنين لشاعر مهاجر، إن كان وراء أبعاد البحار، أم خلف أبوا ب الزمن العتيقة. إنّه الباحث عن مشاعر حنين وألم، عن مكان منسي في ذاكرة وطن، وهو بحّار يصطاد الوجوه الّتي ضاعت خلف غبار الأيام. يأخذنا معه في مراكب الإبداع، فننسى في أي زمن نحن وفي أيّة محطة راسية هي مراكبنا.

جان توما شاعر المهجر، كيف لا! وعلى صفحاته ترسو حياة كلّ مهاجر. ويراعه شراع يخطّ حكايات دموع وأشواق تغفو في حقائب كل ّمسافر.

إذا كان أدب المهجر يخصّ من عَبَرَ حدود الوطن، ليتميز عن أدب الوطن. فشاعرنا غارق بأدب الحنين، كأنّه مراكب تغادر عبرها آلام وأشواق كلّ مهاجر، خارج حدود الزمن.

جان توما، ليس فقط، شاعر “الميناء”، ولا ” ليالي الشمال الحزينة”، إنّه شاعر الزّمن المسافر إلى حكايات وجوه وأسماء، عبرت، وهو يجدف بيراعه لإعادتها بسفنه الأدبيّة، إلى محطات ذاكرتنا. لا يمكنك أن تدخل الميناء إلّا وتشمّ رائحة محبرته تختلط مع أمواج شواطئها.

أدبه يحكي تاريخ وجوه تنساب في جداول النسيان، فيدقّ بوابة الزّمن العتيق، يلملم الحكايات، يوقظها من رقادها، فتصبح وجها لكلّ الوجوه.

كيف لا يكون جان توما شاعر المهجر، وكلّ نصوصه تتعلّق بأزمة وجوديّة: تتأرجح بين البقاء في الوطن أو بالرّحيل! الصّراع بين غربتين: الغربة في الوطن، والغربة عن الوطن.

أدبه يتّسم بالحزن والتشاؤم من المجهول. إنّها صرخة وطن، ومواطن. كأنّها الاستغاثة الأخيرة قبل الغرق النهائي.

“السؤال المستحيل”

يطرح جان توما دائمًا “السؤال المستحيل” كمأساة انسانيّة وطنيّة تندرج حقيقة، تحت إطار اسطورة “سيزيف”، الشّقاء الأبدي دون هدف: هل قدّر على اللبناني، أن يبني ويتعب كلً العمر، ليأتي من يهدم ويدمّر له كلّ ما بنى، وكأنّه لم يفعل أي شيء في حياته.

نصوصه أشبه بصرخة لوحة “الصّرخة” للرّسام النروجي “ادفارد مونش” الّتي تعبّر عن حالة الهلع، القلق، والخوف عند الانسان المعاصر، كأنّه لم يبدعها إلّا كشاهد على خراب لبنان، والحالة الّتي يتخبّط فيها اللبناني التائه، اليائس، وقد أصبحت مراكب الرّحيل هي الاتجاه الوحيد الذي ينتظره، فلم يعد عنده من بصيص أمل، إلّا البحث عن عناوين خلف البحار.

يتّخذ أدب جان توما ملامح أدب المهجر: وكأّنه نوع من أدب مهجر جديد من داخل الوطن، فيحلّل النّفس الإنسانيّة المهاجرة ويحاكيها، هذه النّفس اللبنانيّة اليائسة، الّتي وشّح بها كتاباته بنسيج من الدّموع واليأس، يرشح منها: “حقيبة السفر- دمع العين- الكوخ الصغير، النورس والفضاء- المهاجرة حبوبة”. وهي موضع تساؤل كلّ لبناني، يعيش حالة قلق مستمر، منذ سنوات، وهي ليست وليدة اليوم فقط، إنّما أتت نتيجة تراكم إحباطات، من الأوضاع: الاجتماعيّة، السياسيّة، والاقتصاديّة.

يضع “توما” نفسه باستمرار، موضع الإنسان الضّائع في غربة وطنه، فتأتي نصوصه محمّلة دائمًا بأسئلة عن معنى الإنسان وماهية وجوده، وكأنّه يقول: لم يعد يعرف هذا المواطن المعذب، لمَ؟ وكيف سيعيش؟ ماذا ينتظر؟ هل ينتظر؟ وإلى متى؟

إذا كان ” البير كامو” يعتبر ” أنّ الانسان يكافح للحصول على معنى لحياته، ” فهل بقي لحياة اللبناني من معنى، بعد أن أفقده حكّامه كلّ هدف لوجوده؟

يبدو جان توما في نصوصه شاعرًا حزيًنا، وقد أصبح غريًبا في شوارع الزّمن العتيق، تضيع أمامه معالم الماضي وراء أقنعة الزّمن الغريب. هو ابن مدينة الميناء، يخطّ كلماته فوق طاولة عتيقة، وبمسامرة صيادين يرمون شباكهم تحت وشاح الشّمس هانئين. إنّ شاعر الحنين خائف أن يرحل عن وطنه، وتضيّع عصافير مدينته عناوينه، وتموت بعدها في سمائه، كلّ الأناشيد.

مأساة الوطن

حمل جان توما مأساة إفراغ الوطن من أبنائه، وهجرة شبابه. كأنّه يعيدك بالحنين إلى وجه من غاب عنك أكثر من أي وقت مضى، بعد أن كنت تحاول نسيانه كي لا يعذبك رحيله وأنت في غربتك، كصورة والدك مثلًا، أو ذاك الوجه الذي انتشله “توما” من ذاكرته: “ما زلت أذكر تلك المرأة اللبنانيّة العجوز “حبوبة” الّتي هاجرت بعد الحرب العالميّة الأولى لتحطّ رحالها في بيت عتيق بأحد أحياء مدينة بوسطن الأميركيّة، وما زال سؤالها يرنّ في أذني: (كيف البلاد)؟ ماتت “حبوبة” هناك في بلاد تتشوّق فيها الى لبنان الذي هو البلاد”.”حبوبة” هي كلّ لبناني هاجر أو سافر على أمل العودة، فمات الأمل وبقيت العودة تصارع الغربة ، والأيام تموت خلف الشوق الى الوطن. هذه الالتفاتة الصغيرة إلى سؤال “حبوبة” ذكّرتني بالمرحوم والدي الذي كان دائمًا يسألني “هل ستعودين الى لبنان”؟ وأنا كنت أتصنّع الابتسامة واللامبالاة، وأقول له: إن شاء الله، وكان سؤاله يقتلني، وأنا أنظر اليه بيأس، دون أن أجيب.

يحكي توما عن وجع وطن، فيتماهى حتّى مع النورس الحائر،”النورس والفضاء”، الباحث عن الحرّية في الأفق الواسع، والسّفر إلى البعيد. وليس من قبيل الصّدفة أن يختار طير النّورس في نصوصه، فهو يجمع في لونه ما بين الليل والنهار، بين الأمل والحزن، التّرحال والحرّية والبقاء.

جان توما يتساءل كتساؤل كلّ لبناني، عن الأصحاب، عن وطن بكامله تنكّر له يقول: “أضعت السّرب والدّرب”، الشّعور بغربة الانتماء لمكان مألوف، والقلق من فقدان الوجوه الّتي يعرفها، وقد ضاعت في الرّحيل بين المسافات وفي كلّ إنحاء العالم.

قلق الانفصال هذا، واضح، وكأنّ جان تومايعود ذاك الطفل الّذي يخشى الانفصال عن أمّه، الدّرب، المكان، الوطن. هذا القلق الّذي يصيب الكثيرين ممن يفكّرون بمغادرة وطنهم، أرض أهلهم، أحبائهم، ليخلقوا من جديد في وطن غريب ،وفي محيط مجهول المعالم، لكنّه يعرف أنّه لا يشعر بالانتماء والرّاحة النّفسيّة إلّا في المكان الّذي نشأ فيه، حيث جذور الأرض تشدّه إلى حضن أمّه، وطنه، تراب أرض بلاده. ” قد تسافر إلى جهات الأرض كلّها، لكنّك لن تجد مكانًا كالميناء، فيه تستطيع أن تفرد جناحيك على اتساعهما، وأن تواكب حركة المحبّين والصيادين……”. كأنّه يرمّم عالمه الصغير الّذي يعيد فيه انتماءه وهويته، ليعيد الأمان إلى نفسه وكيانه. هكذا ولو جال بوجعه العالم كلّه، وبعد التّعب من التّرحال النّفسي، بحثًا عن هويّة وطن وانتماء، يدرك أنّه لا يكون سيدًا إلّا في وطنه، وكأنّه هو الّذي يعالج نفسه من قلق الرّحيل، ووجد الدّواء بالبقاء في المكان الّذي يعرفه، والصّدى والوجوه الّتي يألفها.

يعيدك “توما” من حيث لا يدري وتدري، إلى غربتك الّتي أغرقتك فيها نصوصه، وأيقظتها كلماته الّتي هي صفحات من حياة مهاجر، غربة تأتي من خلف ضباب الزّمن، تقضم سنوات عمرك، تشبه بيتًا عتيقًا، بلا نوافذ ولا أبواب. وأشلاء أحلام العودة إلى وطن يحتضر وقد أصبحت شبه مستحيلة.

غريب كيف يتحوّل جان توما إلى نحّات حكايات عمر، حيث ضجيج الحنين في زواريب العمر، وانبعاث رائحة الماضي من خلف الأبواب العتيقة، حيث تغفو حكايات وجوه عَبَرَت. معه تتحوّل حجارة الحي إلى حكايات عمر مضى، حيث تغفو أوجاع الأيام، خلف أبواب الزمن المثقلة بالسنوات، لكأنّه ينحت الزّمن الضّائع، وينقش وجوهًا سافرت مع أسراب طيور الغربة، كزمن “مارسيل بروست” حيث لا يترك حجرًا في مدينته إلّا وينقش عليه حكاية عمر، بعد أن كانت منسيّة على رصيف الماضي الجميل، يدقً الأبواب الغافية لتخرج الدّموع المحبوسة خلف أسرار الحكايات العتيقة.

رسالة حياة

إذا كان الفنان العالمي المستشرق ” أوجين دولاكروا” مبدعًا بألوانه في رسم حياة الشّرق، ملهمًا للعديد من الرسّامين الفرنسيين، فإنّ جان توما أبدع بأدبه لوحات أتت شهادة متجدّدة ورسالة حياة، حول العيش الواحد الأصيل بين المسلمين والمسيحيين في مدينة “الميناء”. هو فعلا أديب، رسّام، وصيّاد مواقف، لزمن يكاد يرحل في غيبوبة النّسيان، يصطاد دائمًا الزّمن الضّائع، يسرق الأيام الحلوة ليخبئها في قوارير التّاريخ العطرة، ويرسم صورًا تعكس فعلاً واقع المجتمع اللبناني الأصيل. هذا الواقع الّذي شوّهه البعض، اليوم، وحوّله الى اختلاف حاقد يفرّق بين هذا التّمازج العفوي الرّائع. رسم لبنان الذي نبحث عنه، ورمّم الزّمن الجميل الضّائع الّذي نحلم برجوعه.

نعم! جان توماهو شاعر الحنين الموجع بكلماته، المقتلع الشّجون، المفجّر براكين غضب المقيم والمغترب على الذين حوّلوا الوطن إلى محطة للرّحيل. تعابيره شراع حنين، يقود إلى أعماق آلام البعاد عن الأحباء.

كيف لـ جان توما ألّا يكون شاعر المهجر والحنين؟ ويراعه يبحر في ذاكرة الوطن، يخترق غيوم الماضي، يسرق “الوجوه البحريّة” الضّائعة في أبعاد الأيام، لتضيئها “قناديل البحر”، فيخلع ثوب الليل عن الحكايات النّائمة، ولا يترك عتمة في زوايا مدينته إلّا وينيرها بلوحات آتية من خابية الزّمن الجميل الّذي نفتقده. ففي ظلمة العمر الحزين، وخشية أن تضيع في عتمة سراديب النّسيان، يضيء قنديله أسماء وحكايات تلاشت وغابت في ضباب الزّمن القبيح. هو بحّار ينقّب دائمًا عن الوجوه الضّائعة ويعيدها إلى شاطىءالحياة، ليحييها على صفحاته الخالدة.

كلماته رائعة بتعابيرها، بهدوئها، كنسائم المساء. ينقلنا معه الى أعماق مشاعرنا، يغرقنا في زمن بتنا نحلم به ونهرب اليه، لنتناسى أيامنا السوداء المفروضة علينا، وكلماته تأتي من جلسات مصطبات البيوت القديمة، ومن آخر حبات عناقيد الزّمن الجميل.

هل يصحّ القول إنّ جان توماهو أيضًا شاعر المهجر دون أن يهاجر؟ كيف لا! وأدبه مسافر في كلّ حقيبة سفر. لا هويّة له ولا حدود. يسافر معك خلف المسافات، يحكي عنك واليك، وينقل رسائل اشتياق المحبّين.

كيف لا! وهو من عايش الوجوه الّتي عبرت خلف الحدود، وتركت جدران الماضي تحكي حكاياتها على أوراقه، ولولا جان توماقنديل المهاجر، لضاعت وجوه وقصص عتيقة، تحكي حنين الغربة والهجرة.

إنّه الأديب الّذي عايش حقائب السّفر المنتظرة على أبواب الرحيل، مسح دموع الوجوه الّتي كانت تحاكيه قبل الغياب الطويل، طرق الأبواب العتيقة، ليخطّ صمت الدّموع المختبئة خلف الحكايات.

كلماته سافرت وتسافر خلف أمواج الميناء، وخلف البحار، دون هويّة، غير هويّة المهجر والحنين.

تعابيره حزن وحنين، وتنكات حبق وياسمين، تغفو على شبابيك الزّمن الجميل. كتاباته هي بئر الزّمن المسافر، الّتي تجعل من المهاجر ينقب عنها كلّما زاره الحنين، فتقف دموعه في هذا الزّمن القبيح.

يبقى أنّ كلمات جان توما تحاكينا وستحاكي الأجيال بعدنا، فهي لا حدود لها، لا في الزّمان ولا في المكان. أدبه، هو بحدً ذاته غربة وحنين، سفينة تهاجر بك إلى عالم الفكر لتصطاد أروع الحكايات الموجعة، الّتي لا تراها كلّ العيون، وهو يراها من ثقب أبواب الحنين.

فلنسافر في سفينة أدبه الرًاحلة مع كلّ مهاجر، ولننسى غربة الزّمن، جان توماليس وحيدًا، فهو ساكن في قلب أحبته بصمت، كالزًهرة الخالدة على صفحات الزّمن. إنّه قصيدة عمر، جواز سفر للحنين. إنّه ذاكرة وطن” جان توما”، هويّة وطن.

Der Canyon ist bekannt für seine atemberaubende Schönheit und seine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt.

Der Garten ist ein beliebtes Ziel für Touristen und Einheimische gleichermaßen und bietet

eine entspannende Umgebung, um dem Trubel der Stadt zu entfliehen. Auch die

zahlreichen Picknickplätze, Spielplätze und Wasserspiele bieten eine willkommene Abwechslung für die ganze Familie.

Die Kleinen können sich auf Abenteuersuche begeben, die Natur erkunden und

spielerisch lernen.

So ist in Restaurants wie dem Prime Steakhouse und dem Le Cirque in der Regel legere Business-Kleidung vorgeschrieben, wobei für Herren oft kurze Hosen verboten sind

und von Badekleidung abgeraten wird. Das Bellagio bietet eine vielfältige kulinarische Landschaft mit einer großen Auswahl

an Restaurants für jeden Geschmack und Anlass. Die

ikonischen Bellagio-Brunnen bieten tagsüber und abends eine fesselnde Wassershow.

References:

https://online-spielhallen.de/wunderino-casino-freispiele-alles-was-sie-wissen-mussen/

Spinando is the latest addition to the best new Australian casinos, launched in 2025.

No other site comes close in sheer variety and size, covering everything from jackpots and video pokies to niche categories like fish games.

Rolling Slots takes the top spot on my best pokie sites list simply because of its massive library of over 13,000 pokies.

While all of my picks are top Bitcoin casinos

(you can use all the popular crypto coins, too), DragonSlots tops my

list because it provides the quickest KYC check of all Aussie casinos.

It is a big one indeed, up to $10,000, but it would

be better if it’s spread out through multiple deposits.

When you reach the chosen amounts, you won’t be able to make a

new deposit until the period elapses. As their

names suggest, these tools let you set limits that prevent you from depositing and wagering more than you can afford.

If your gambling habits become difficult to control, you can always

use some of the tools to get back on track.

References:

https://blackcoin.co/ax99-casino-australian-real-money-gaming-hub/

Support is available in English and several other languages, making it easy for Aussie players to get clear

answers. You can register, verify, deposit, and play from your phone without any extra downloads.

There’s no separate Skycrown Casino app, but the mobile site works like a

dream.

Not every online casino can boast of having instant

games, so SkyCrown is certainly a worthy choice. The

live casino section is a perfect match for Australian players seeking the authentic vibe

of traditional land-based gambling venues.

All slot games boast captivating visuals, diverse bonus rounds, and engaging gameplay.

With their games certified by trusted agencies, you can rest assured

of a safe and fair gaming experience. The casino’s collection is impressive, featuring over 7,

000 pokies designed to offer thrilling gameplay and the potential for significant wins.

Skycrown maintains competitive wagering requirements that give players a fair chance to convert bonus funds

into withdrawable winnings. VIP members access an elevated tier of rewards with personalized bonuses and higher limits.

The bonus system at Skycrown creates multiple

opportunities for players to increase their bankroll. These competitive

events span across slots, table games, and live dealer options with varying entry requirements.

Sky crown casino tournaments pit players against each other in fierce battles for

leaderboard glory and impressive prize pools. Spin the reels

at Skycrown casino with games from industry giants known for bulletproof security

protocols and certified fairness testing.

References:

https://blackcoin.co/microgaming-casino-bonuses-and-how-they-work/

paypal casino uk

References:

sportsprojobs.net