حياة الرايس: أتبنى قضية المرأة في أعمالي ولا يزعجني وصفي بـ«الكاتبة النسوية»

الروائية التونسية ترى أن الكاتب حر في مغامرة الكتابة وتجاوز السائد النقدي

النشرة الدولية –

الشرق الأوسط – رشا أحمد –

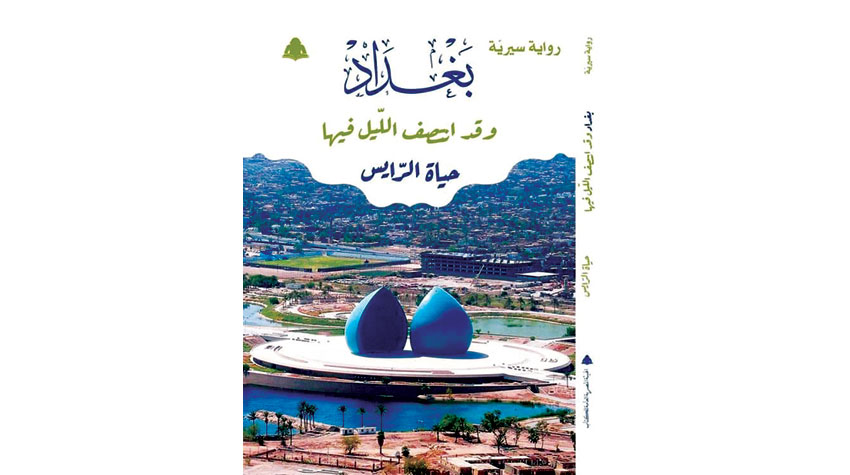

تجمع الكاتبة التونسية حياة الرايس، ما بين كتابة الشعر، والقصة القصيرة، والرواية، والمسرحية، كما تكتب المقالة، والسيرة الذاتية، وأدب الرحلات، والبحث الفلسفي. وهي تقيم حالياً في باريس. هنا حوار معها عن هذا التنوع وهموم الكتابة، وروايتها الجديدة «بغداد وقد انتصف الليل فيها».

> في روايتك الجديدة «بغداد وقد انتصف الليل فيها» تعودين إلى نبع الذكريات حيث إقامتك في العاصمة العراقية سابقاً… هل هو الفقد أم الحنين أم ماذا؟

– لعلّه خواء الراهن. نعم، أفتقد بغداد التي عرفتها وعشتها، بغداد أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. فترة من أجمل الفترات، يتحسر عليها العراقيون إلى الآن، وكذلك من عرف بغداد وعاش بها تلك السنوات. عدت إلى فترة انمحت من الوجود ولن تعود أبداً، ولم تبقَ إلا في ذاكرة الكتب التي تروي ذلك التاريخ الذي كان. كل أجيال التسعينات وما بعدها لن يعرفوا ما كانت عليه مدنهم إلا من الكتابات التي وثّقت ماضيهم. أردت تهريب بغداد من اللصوص والغزاة… لتبقى في ذاكرتنا وفي وجداننا، في كتبنا وأحرفنا وأعيننا، أيقونة المدن لن تسقط أبداً.

> لكن كثيرين اختلط عليهم الأمر، فلم يتعاملوا مع العمل باعتباره «رواية»، وإنما «سيرة ذاتية». هل كان مقصوداً هذا الالتباس بين الواقع والخيال؟

– الالتباس قديم بين السيرة والرواية وبين السيرة الروائية والرواية السيرية، حتى النقاد والمنظرون لجنس السيرة أو الرواية لم يتفقوا على رأي قاطع في وضع الحدود الفاصلة بين تلك الأجناس. الكاتب يجب أن يكون مطلعاً على أهم النظريات النقدية في الجنس الذي يكتبه، لكنه ليس ملزماً أن يتقيّد به، فهو كائن حرّ ومبدع، يستطيع أن يتجاوز السائد النقدي إلى حقول جديدة في مغامرة الكتابة.

من ناحيتي، أردت أن أكتب رواية، فكتبت رواية مستوفية لكل شروط الرواية باعتراف النقاد. وأردت أن أضمّنها سيرتي، ففعلت، أما تصنيفها فهو شغل النقاد، وليس شغلي حتى يستقروا على رأي. أحترم رأي النقاد، لكني لا أكتب إلا ما يمليه عليّ اختياري الحرّ الواعي والمسؤول. سعيدة بالنجاح الكبير للرواية وصدورها في 4 طبعات ما بين تونس والقاهرة وبغداد، كما ترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية.

> ما سر الخصوصية التي يحملها العراق ورموزه البابلية والسومرية في أعمالك؟

– لا يمكن أن يدخل الإنسان الكاتب إلى أرض العراق ويخرج خاوياً، فما بالك بمن عاش بها ونهل من تراثها.

عندما اخترت أن أذهب للدراسة، كانت عندي نيّة مبيّتة، أن ينطلق مشروعي الأدبي من أرض شهرزاد رمز سلطة الكلمة، لمواصلة الحكاية. بلد عشتار الإلهة الأنثى، وبلد جلجامش، في رحلة البحث عن عشبة الخلود. أردت أن ينطلق مشروعي الأدبي من بيت الحكمة ومن مطابع شارع المتنبي… هكذا كتبت مسرحية بعنوان «سيّدة الأسرار عشتار» مستمدة من ميثولوجيا الشرق القديم حيث كانت الأنثى هي السلطة.

> ظللتِ طيلة عقد الثمانينات تنشرين أعمالك متفرقة دون أن يجمعها كتاب واحد، هل هي رهبة الإصدار الأول؟ وماذا عن بداياتك الأولى؟

– لم أكن أستعجل النشر أبداً. كنت أكتب القصة القصيرة منذ الثمانينات وأنشر في المجلات والجرائد دون أن أفكر في جمعها في كتاب طيلة عشرية كاملة. بداية التسعينات عندما أحسست بنضج إبداعي معين، أصدرت مجموعتي القصصية الأولى: «ليت هنداً». عندما تأكدت من الإضافة والتميز والاختلاف، لأن العمل الأول هو الذي سيحدد هويتك الأدبية، إذ لا معنى أن يرمي الواحد منا كتاباً في السوق دون أن يلفت انتباه أحد.

> تشكل قضية المرأة والظلم الواقع عليها هاجساً ملحاً في تجربتك، رغم أنك تنتمين لبلد نالت نساؤه كثيراً من حقوقهن، أو على الأقل هذا ما تعتقده معظم المثقفات العربيات؟

– أنا امرأة لي انتماء عربي، وكتاباتي لها بعد عربي. صحيح أننا في تونس لنا مدونة قانونية رائدة في مجال الحريات والمساواة، لكن تغيير الذهنية الذكورية أصعب من تغيير القوانين، وكلنا في النهاية ننتمي إلى مجتمعات ذكورية أبوية، وإلى ثقافة عربية طالما تنكرت للمرأة واعتبرتها مخلوقاً من الدرجة الثانية، ولم تنصفها وجعلت هناك قوانين خاصة بالمرأة وأخرى خاصة بالرجل في تمييز فاضح. والمرأة في تونس متقدمة جداً في مجال الوعي بذاتها وبحقوقها وكرامتها. لكن الرجل بقي ينظر إليها تلك النظرة الدونية القديمة. إذ يعاني هو نفسه من رواسب التربية التقليدية التي تكبله ولا تحرر وعيه للالتحاق بها، لكي يتحقق التوازن والانسجام الاجتماعي.

من هذا المنظور، أتبنى قضية المرأة في كل أعمالي باعتبارها قضية مجتمع ولا يزعجني أن أوصف بالكاتبة النسوية، بل أفتخر أن لي قضية أدافع عنها تتعلق بالمستضعفين في الأرض. والكاتب الذي ليست له قضية يدافع عنها ليس بكاتب بل مجرد شخص يلهو بلعبة الكلمات.

> صدر لك في منتصف التسعينات كتاب «جسد المرأة من سلطة الإنس إلى سلطة الجن»… برأيك، ألم يتحسن الوضع بالنسبة للمرأة العربية بعد مرور ربع قرن؟

– الكتاب يرصد حالات مرضية لنساء يعانين وفق المصطلح الطبي حالات الصرع أو الهستيريا، نتيجة الكبت والقمع الاجتماعي الذي تعيشه المرأة. وقمت بمقاربة سيكولوجية – أنثروبولوجية لهذه الحالات. صدر في القاهرة، وأثار ضجة كبيرة حينها، ومُنع من الأسواق بسبب إدانة «جماعة الإخوان له في مصر» لتناوله مواضيع محرّمة عندهم ومسكوتاً عنها. لقد عدت وطرحت المسألة مرة أخرى في كتاباتي التالية، بخاصة في كتابي الأخير «الجسد المسكون والخطاب المضاد».

> تقيمين في باريس حيث تطل شرفة منزلك على نهر «لاماين»… قد يعتبر البعض الأمر نوعاً من الرفاهية، ويتساءل مستنكراً؛ كيف تشعرين بمعاناة المرأة العربية إذن؟

– ليتني أستطيع أن أدير ظهري إلى كلّ ذلك. أنا لا أستطيع حتى أن أنعم بكل مظاهر الرفاه،: أينما وليت وجهي أرى بلدي في مفارقات ومقارنات لا تنتهي. أرى الفرق واضحاً وفاضحاً وجارحاً، كل يوم بيننا وبينهم. وهذا يعمق جرحاً حضارياً كبيراً وتاريخياً، ما ينفك يتسع ويغور عميقاً في النفس وفي العقل، لماذا تقدموا؟ ولماذا تأخرنا؟ أراه في كل جزئيات الحياة وفي كل خطوة أخطوها.

قد لا أنعم بما تفضلتِ به، بل أتألم كثيراً للفارق المهول. نعم، أعيش بين تونس وباريس. وأحمد الله على ما تسمينه رفاهية. المسألة مرتبطة بالإحساس وليست بالرفاهية. أنا امرأة أحمل قضايا عصري ومجتمعي، ولا أعرف كيف أكون حيادية في باريس أمام ما يحصل في تونس مثلاً من أزمات سقطت فيها البلاد بعد ما يسمونه الربيع العربي. هذه مسائل تتعلق بالانتماء والمواطنة والوفاء لبلدك ومدى وطنيتك ومسؤوليتك الأدبية تجاهها. ولكتابة مسؤولية تغيير وإصلاح المجتمعات بما نستطيع إليه سبيلاً، نحن نحفر في الوعي المجتمعي لنرتقي به وننير العقول بنور المعرفة. وتطوير العقليات هو أصعب من بناء العمارات، فالجهل أكبر فجوة يتسلل منها العدو.

> تقولين إن هناك «غيرة» دائمة بين المرأة والأديبة بداخلك، ما الذي تعنيه تحديداً؟

– بل هناك منافسة على اللحظة، المرأة بداخلي تريد أن تعيش اللحظة بكل عمقها الوجودي. والكاتبة تريد أن تحوّلها إلى لحظة تاريخية فارقة في نص أدبي. أحياناً تَفْسد اللحظة ببعديها الحياتي والأدبي معاً وأحياناً ينسجمان معاً، الكاتبة تفسد عليّ حياتي أحياناً. يكفي أن أبقى محبوسة شهوراً وأعواماً لإنجاز عمل أدبي «رواية بغداد» حبست نفسي 3 سنوات لكي أكتبها، ومسرحية «عشتار» 7 سنوات لأني أعود إليها فقط في العطل عندما كنت أشتغل بتدريس الفلسفة. الكتابة حرمان متواصل وتنازل عن عدة أمور في الحياة، لأنها تتطلب الوحدة والانعزال والتفرغ لها كشريك مستبد لا يريد أن يزاحمه أحد. لكنها تبسط لك يد المجد بعد انتهاء كل عمل. ونجاحاتها تنسيك كل حرمان وتمسح عن جبينك كل تعب وتتوجك ملكاً.

> تكتبين القصة القصيرة والمسرح والشعر والرواية… هذا التنوع هل أفاد أم أضرّ بمشروعك الإبداعي؟

– لا أبداً لم يضرَ بمشروعي الأدبي، بل أثراه وعمّق بعده الأدبي الجمالي، النص هو المستفيد من كل هذه الأشكال الأدبية. خذي مثلاً روايتي الأخيرة التي كتبتها بعد أن كتبت القصة والشعر والمسرح وأدب السيرة وأدب الرحلات والأطفال، والبحث الفلسفي والمقال الأدبي، فجاءت تتويجاً لكل هذه الأشكال المتنوعة المتعددة، وربما كان ذلك سرّ نجاحها.

> أخيراً، كيف تقيّمين تفاعل النقاد مع تجربتك؟

– أنا لا أصدر أي عمل إلا بعد أن يعطيني ناقدي الخاص التأشيرة، ناقد قاسٍ لا يجامل، يعيش معي النص ورحلة الكتابة حرفاً بحرف وفكرة فكرة. هذا الناقد هو أنا أيضاً، فالكاتب الجادّ هو ناقد نفسه الأول.